Freeride in the dirt

- exhibition text for Nicky Lapierre’s solo show at That’s What X Said gallery, Brussels (2024)Avec Freeride in the dirt, Nicky Lapierre continue le minutieux inventaire des différentes époques de sa vie, et arbitre dans le même temps toutes les conversations qui découlent de cet archivage à taille humaine. Entre teenage angt, solitude des grands espaces, et triste folklore du rêve américain, ses oeuvres faussement naïves font cohabiter la joie (parce que la liberté) et la peine (parce que la solitude) d’être un lonesome cowboy, dans un monde où les images naissent et meurent en accéléré. C’est dans cette décomposition presque organique de références pop culture, de souvenirs de jeune adolescent et d’espaces inhospitaliers qui ont un jour été une cabane, que Freeride in the dirt puise toute sa matière, pour finalement devenir un ensemble halluciné que l’on parcourt comme au volant d’une muscle-car, retrouvant à chaque paysage le sentiment angoissant mais familier d’être déjà au bord du gouffre. Car si Casper copine avec Buggs Bunny, et que Piggy n’est pas loin d’avoir vendu son âme au diable, les oeuvres de Nicky Lapierre sont surtout des images lucides du metaverse dans lequel nous vivons - un monde où les curseurs de l’absurdité et de la violence auraient été poussés à leur maximum, et où la question de la fin du monde est déjà obsolète. Freeride in the dirt se place dans le futur programmé de nos sociétés saturées d’images, de concepts et de symboliques, et tente de répondre à la gestion urgente du trop plein, qu’il soit philosophique ou matériel.

✧

Les voyages immobiles

- about Nathan Carême’s work (2023)« L’errance n’est ni le voyage ni la promenade mais cette expérience du monde qui renvoie à une question essentielle : qu’est-ce que je fais là ? » Raymond Depardon, Errance.

Je crois que la vie de Nathan n’a jamais été domestique.

Nathan ne sait pas créer avec des contours, car il n’a sans doute pas connu de murs. Dans ces friches ouvertes sur le monde, aux limites mutantes d’une géographie en expansion, Nathan oeuvre, en silence, à rejoindre l’infini.

Les espaces fauves que créent Nathan sont toujours à l’image d’un temps révolu, une zone détruite, une énième nuit synthétique dépouillée d’elle même, ouverte par la force des choses : un espace de l’après catastrophe. Ce qui frappe, tout de suite, c’est que ce post-apocalyptique est étrangement calme. C’est dans sa dernière exposition, Meunier tu dors (2023), que c’est sans doute le plus flagrant. Entouré•e par les cendres, la terre et le gravas, il nous prend bizarrement comme une envie de s’allonger et de s’endormir là. Les espaces sans contours, les paysages qui ne se ferment pas, sont par nature d’une violence inouïe. Mais la violence qui peut se retrouver dans le travail de Nathan est une violence voisine de celle qui oeuvre dans l’oeil du cyclone : c’est parce que nous sommes exactement au centre du chaos que nous en sommes protégé•es.

Je fais presque tout de suite le parallèle entre le travail de Nathan et l’essai de Raymond Depardon sur la photographie nomade, Errance. L’errance, comme la pense Depardon, est une manière d’être présent au monde, un instant T qui ne possède pas de temporalité : on ne vient de nulle part, il n’y a pas de but à notre mouvement, et c’est par ce flottement même que l’errance se différencie du voyage. Nathan, comme Depardon, ne voyage pas : il erre. Sur ce chemin qui passe par rien et par tout, Nathan rapporte, inlassablement, des morceaux de ce que le monde est, et ce qu’il a été. Ses images sont comme des fenêtres ouvertes sur les choses, encadrant le réel, dans une mécanique qui a bien souvent trait à l’obsession. Nathan fabrique des motifs, les répète, les épuise, calculant méthodiquement l’espace alloué à toute chose, créent ainsi multiples microcosmes où tout serait exactement à sa place - collectionneur d’images, d’objets, d’histoires et de paysages, Nathan accumule, avec la patience propre à ceux et celles qui observent le réel, des traces à plusieurs échelles de notre vie conjointe sur terre. Et parce qu’il n’est pas domestiqué, l’espace en arborescence fabriqué par son oeuvre ne connait pas de limites terrestres - ciel, terre, mers, sous terrains et voie lactée : tout est potentiel terrain de recherche, interactive playground où tout finira par se mélanger, se parler, devenir terreau commun. Ce que Nathan crée, c’est une discussion continue entre toutes les choses qui l’entourent - une téléphonie à échelle surhumaine.

Le travail de Nathan n’arrache rien au monde, ne vole pas le monde, mais rend compte du monde dans une exactitude qui n’est pas celle du journaliste, mais celle du romantique. C’est une exactitude biaisée, cachée sous des effets analogiques, de la graisse et du labello sur l’objectif, la poussière et le sable qui s’y accrochent, ensuite. Quand il écrit Zone, Louis Aragon passe de nombreux vers à décrire Paris à l’aune de la révolution industrielle - à ses sujets de prédilection (l’amour, Elsa, les fleurs) se mêlent alors les hangars de port aviation, les bistrots plein d’ouvriers et l’orfèvrerie des chemins de fer. L’oeil d’Aragon décrit, dissèque, sublime - car c’est le propre du poète de passer la réalité sous de multiples filtres. Nathan fabrique des images comme on fabrique un poème. Dust City (La ville poussière, titrée également Le marchand de sable) est une cristallisation parfaite de ce processus créatif. Nathan est un poète, car créer une image juste demande la même implication que d’écrire en alexandrins. C’est d’ailleurs en visionnant Dust City que j’ai envie d’écrire ce texte, car cette vidéo encapsule, je crois, l’exactitude de l’oeil de Nathan, la délicatesse de son processus créatif et toute la poésie qu’il insuffle dans son errance. Et quand je regarde cette ville poussière, inlassablement, comme on regarde l’océan dans ce qu’il a d’immobile et de changeant, je me dis que les images de Nathan sont des espaces sauvages, et qu’a travers son oeil elles sauront le rester - car on ne peut pas asservir ce qui est infini.

Je pense toujours à la photo de l’objet qui existe, me dit Nathan alors que je l’interroge sur la composition quasi christique des images de restitution de ses oeuvres plastiques. Je me dis, comme souvent, que l’important dans l’histoire c’est l’image qu’on en fera - l’objet, lui, est déjà passé, déjà archivé, déjà mort. Créer une image, c’est toujours assassiner quelque chose, et il y a dans le travail de Nathan toujours le spectre de la fin qui rode, une éternelle discussion entre pulsion de vie (rapporter) et pulsion de mort (archiver). Malgré son utilisation régulière du béton ou du métal, je n’arrive pas à qualifier ses oeuvres de pérennes, tant elles portent en elles cette idée de mortalité prochaine. La fragilité d’un nid incandescent (Meunier tu dors, 2021), de ce globe de ciment maintenu en rotation sur lui même et qui s’épuise contre le sol, qui laisse en souvenir des milliards de particules de lui même (fines particules, 2021), ou l’écroulement incertain de ces grilles montées en château de cartes (ici prochainement, 2021). Dans chacune de ses oeuvres, l’image insupportable de notre état transitoire, que nous n’avons cesse de combattre - ce qu’Eluard appelait « le dur désir de durer ».

Et malgré cette noirceur singulière, le travail de Nathan émeut, à chaque fois. Car il y a, dans chaque pièce, chaque image qui se crée, quelque chose qui dit « je reviendrai ». Comme on ne cesse de penser à la maison primaire, à la source de ce qui fait notre cabane - et c’est Jean Marie Gleize qui me revient, cette fois, dans cette phrase immense qui résonne tant dans le travail de Nathan : « détruisez vos cabanes, elles vivront toute la vie ». Nathan laisse, dans tout ce qu’il crée, dans tout ce qui meurt, ensuite, des traces de lui même, des balises, des indications. Une immense carte au trésor qui indiquerai l’emplacement d’une terre promise, d’une trêve : enfin rentrer chez soi. Nicher le nid dans le creux d’une nuque de pierre, comme une promesse, un secret. Laisser ce bloc de sel à la langue des bovins, sculpteurs éphémères, qui s’illuminera à la nuit tombée (les carences, 2022). Un cercle de pierres qui flottent, un tout petit mensonge du rigide et la très grande vérité d’un bénitier qui se fissure dans nos mémoires (prendre l’eau, 2022). Une tour de Babel qui ne sera jamais rien d’autre qu’un mirage, éphémère, périssable, mortel comme nous le sommes tous - et dieu est une image, que l’on atteint sans y penser, une trace de sel, un étrange souvenir, mais qu’importe. Dans son regard et son déracinement, dans son errance acharnée, Nathan nous offre l’image d’un artiste infatigable, qui n’a qu’une chose en tête : ramener quelque chose à la maison.

✧

Le conteur

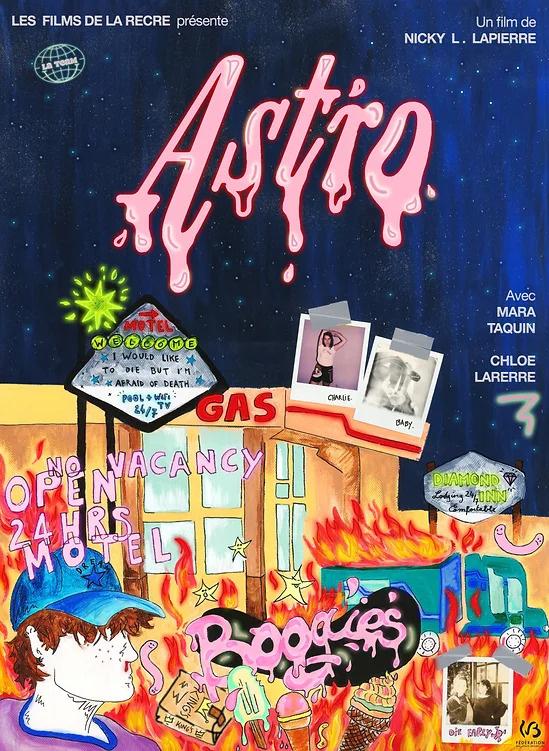

about Nicky Lapierre’s first film “Astro” (2023)Si on t’ouvrait, Nicky, on trouverait des images - des odeurs de betterave, aussi, des immeubles de prolo et des habits trop grands pour toi, il y a dans ton coeur Nicky tout ce qui a fabriqué une classe moyenne française, habitant la province, élevant des ados qui s’ennuient sur les parkings des centre commerciaux, qui écrivent dans leur journal un jour promis on taille la zone. Une adolescence passée dans la violence de l’ennui, celui qui crée le pire, et le meilleur, le souvenir de l’entre-deux. Et si, comme avait fait Agnès, on ouvrait Astro, on y trouverait le seuil, l’écrire depuis le no mans land, et la rage renouvelée d’avoir voulu un jour vivre plus vite.

Astro, dans son obsession de faire état des lieux de ce qui a été, est d’abord un film qui se regarde être. Mêlant images d’archives et souvenirs re-joués, la narration en voix-off dévoile avant tout ce que faire un film veut dire. Les moments de blocage, l’itinérance forcée et cette éternelle question - pourquoi je n’arrive pas à finir ce film - construisent un objet filmique qui parle surtout du travail de mémoire, et dont l’histoire d’amour entre Charlie et Baby n’est qu’un prétexte pour, de manière systématique, chercher à faire du lien et à trouver du sens là où il n’y en a pas. Difficile, au visionnage, de ne pas penser à celui qui a passé sa vie à se regarder vivre, Jonas Mekas. Et si des similarités esthétiques s’imposent au spectateur (le principe de voix off sur des images qui à priori ne parlent pas de ce qui est en train d’être dit, l’expérimentation autour des collages et le questionnement incessant sur ce qui fait sens) c’est surtout que Nicky Lapierre et Jonas Mekas partagent un apaisement commun, presque exactement le même d’ailleurs, mais à des dizaines d’années d’intervalle. I love you, world, but you did lousy things to me, soupire Jonas Mekas dans ses longs journaux filmés Walden, en 1968. Jonas Mekas écrit à l’endroit où l’amour que l’on porte au monde, que l’on porte aux choses et aux gens qui pourtant nous déçoivent toujours, finit par l’emporter sur la frustration d’être au monde sans but précis, et sur la colère d’être toujours inadapté à ce qui nous entoure. Nicky écrit dans cet interstice exact, là où peu réussissent à trouver demeure, mais où, lui, réussit l’exploit de montrer la colère, la tristesse et l’angoisse exactement à la bonne distance - un léger éloignement nécessaire, qui empêche de ressortir broyé par les images et les mots, distance parfaite rendue possible parce que Nicky, malgré tous les sales coups du monde, continue de l’aimer sans conditions. Et c’est sans doute cet amour, cette tendresse palpable pour ce qui fait l’existence, qui permet à Astro de se détacher d’une idée préconçue que l’on pourrait avoir sur les films qui traitent spécifiquement de la violence d’une rupture, ou du long historique du genre coming of age. En anglais, il y a ce très joli mot - angst - que nous n’avons pas en français. Angst désigne spécifiquement l’angoisse existentielle ressentie à l’adolescence. Astro propose une définition visuelle quasi parfaite de cette angoisse mal comprise, souvent moquée, en lui rendant toute sa profondeur et sa complexité. Ce n’est pas un coming of age movie, mais bien un essai visuel métaphysique sur les images, les marques qu’elles laissent sur notre peau et tous les souvenirs qu’elles charrient. Ce n’est pas un film sur l’adolescence, mais exactement le film que j’aurais voulu, que nous aurions été des centaines à vouloir réaliser, adolescent•es. Une cristallisation parfaite de tous ces sentiments qu’il nous était impossible, alors, de verbaliser.

Bien sûr, en regardant Astro, on pense aussi à l’héritage de Gregg Araki et à son esthétique si particulière développée dans Nowhere, à Eternal Sunshine of the Spotless Minds de Michel Gondry (mais aussi à son documentaire autobiographique I was twelve forever), ou encore au travail de Yann Beauvais : volonté obsessionnelle de travailler la plastique de l’image, archiver les moindres recoins d’une mémoire, créer une densité au souvenir qui n’en n’a aucune. Nicky Lapierre s’inscrit, avec Astro, dans cette recherche de dé-contextualisation de l’image, aspirant à renouveler le genre du documentaire auto-fictionnel, en lui proposant tout simplement de mentir. Car ce n’est pas l’histoire de Nicky que montre Astro, mais celle que Nicky se raconte. Avec une sincérité parfois déconcertante, Astro avoue chercher, expérimenter et même tricher. J’ai toujours adoré le cinéma de Leos Carax, car il présuppose de lâcher prise sur ce qui est réel et ce qui ne l’est pas - il faut, dès les premières minutes, accepter que l’on ne comprendra pas tout, que les choses vont se mélanger, se contredire, mais qu’importe. Chez Leos comme chez Nicky, le héros de l’histoire, c’est l’image. Le reste n’a pas beaucoup d’importance. Et comme dans Les Amants du Pont Neuf, où l’on brûle le visage de Michelle sur des panneaux publicitaires, le visage de Baby, dans Astro, se perdra dans les flammes. Adieu à ce que nous pensions être l’essence de l’histoire, adieu aux souvenirs, et faisons table rase. Le cinéma est miraculeux car il permet de détruire ce que nous pensions intouchable. Astro, dans son irrévérence, s’octroie le droit de réinventer un monde - le sien. De le tordre, de l’éclater dans tous les sens, et de le faire mourir. Sans culpabilité.

Seul, la nuit qui suit la projection du film au Montevidéo à Marseille, j’écoute à très bas volume une chanson de Roland S. Howard qui m’accompagne depuis longtemps, Autoluminescent, et qui dit : I was a nightmare, but i’m not donna go there, again. Astro aurait pu dire exactement cela, je crois. Aurait pu regarder les images, que Nicky aura passé huit ans à éplucher et à créer, aurait pu terminer sur ce constat que seule la distance crée par son réalisateur peut permettre - tout ceci, la vérité et le mensonge, le bien le mal et au delà, tout est maintenant terminé. Astro aura extrait l’essence des obsessions plastiques et narratives de son réalisateur, jusqu’à la dernière goutte, lui permettant, ensuite, de passer à autre chose. On se demande souvent comment ne pas tout mettre dans une seule oeuvre - Astro aura choisi de ne pas choisir, et c’est exactement ça qui en fait un très grand film. Un film libre.

Nicky, je ne sais pas ce qu’on fait après Astro. Je ne sais pas ce qu’on peut faire après avoir refermé vingt-cinq ans de sa vie dans un film. Comment est-ce qu’on fait pour passer à autre chose quand on est condamné•es à se souvenir ? Sur l’écran filmé par Leos Carax, Denis Lavant dit y’a personne qui peut m’apprendre à oublier, et il se tire une balle dans la main. Sans main y’a plus d’images, Nicky, y’a plus personne pour faire tourner la caméra. Y’a plus rien pour dévorer personne. Heureusement, toi, tu as gardé tes mains loin du brasier dans les rave party de ton adolescence, et intactes elles continuent de tenir les boitiers qui ont archivé et archiveront toujours ce qui fait une vie.

Ce soir, depuis l’astronef, dans les giboulées d’avril, je te souhaite ça. À garder, après Astro, toute ta mémoire intacte.

Et à continuer de filmer ce qui est voué à mourir.